|

|

Die Ankerstraße im westlichen Teil des Ortes entstand im Zusammenhang mit der Bebauung von Neutolkewitz. Der 1903 erstmals nachweisbare Name erinnert an die ehemals hier befindliche Gastwirtschaft “Zum Anker” an der Wehlener Straße 26.

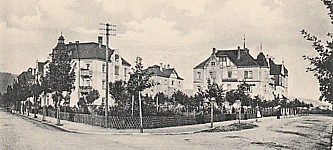

Foto: historische Ansicht der Tolkewitzer Gastwirtschaft “Zum Anker”

Die heute nicht mehr vorhandene Bahnhofstraße verband seit Anfang des 20. Jahrhunderts die Wehlener Straße mit der Kipsdorfer Straße. Ihren Namen verdankte sie dem angrenzenden Straßenbahnhof. Laut Ortsgesetz vom 6. Mai 1922 wurde die Straße eingezogen und wenig später mit Erweiterungsbauten des Straßenbahnhofes überbaut.

Das Areal an der Bellingrathstraße befand sich Ende des 19. Jahrhunderts im Besitz der Sächsischen Grund- und Hypothekenbank, die 1898 die ersten Erschließungsarbeiten veranlasste. 1902 beschloss der Tolkewitzer Gemeinderat, die neu angelegte Straße nach dem Nachbarort Laubegaster Straße zu nennen. In dieser Zeit entstanden hier repräsentative Wohnhäuser. Im Haus Bellingrathstraße 2 war ab 1905 für einige Jahre das erste Tolkewitzer Postamt untergebracht. Das repräsentative Eckgebäude (Nr. 1) beherbergte seit 1901 die Gaststätte “Sachsen-Hof” (Foto rechts). Die Bockemühlstraße wurde erst nach 1990 in der Nähe des Tolkewitzer Straßenbahnhofes angelegt und erhielt 2001 den Namen des Verkehrsexperten und Technikers Alfred Bockemühl (1896-1992). Bockemühl entwickelte in den 1920er Jahren die legendären Hecht-Straßenbahnwagen und war nach 1945 einige Jahre Direktor der Dresdner Verkehrsbetriebe.

Fotos: der von Bockemühl entwickelte Hechtwagen

Die Crottendorfer Straße entstand nach 1990 beim Bau einer Wohnanlage zwischen Kipsdorfer Straße und Marienberger Straße. Ihren Namen erhielt sie am 2. November 1995 nach der Gemeinde Crottendorf im Erzgebirge. Die zum größten Teil auf Laubegaster Flur verlaufende Donathstraße trug ab 1886 bis zur Eingemeindung des Ortes den Namen Seidnitzer Straße. Lediglich der kurze Tolkewitzer Abschnitt wurde bereits 1882 Donathstraße genannt. Der Name erinnert an die Brüder Carl Christian Rinaldo (1823-1897) und Christian Hermann Donath (1833-1909). Beide kauften 1872 den alten Tolkewitzer Gasthof und bauten diesen zum Vergnügungslokal Donaths Neue Welt aus. Hermann Donath war außerdem als Fotograf tätig und erwarb später die Kelterei Lockwitzgrund. Auf Anregung des Tolkewitzer Gemeinderates sollte bereits 1904 auch der Laubegaster Teil an der Österreicher Straße in Donathstraße umbenannt werden. Dieses Ersuchen wurde von der Nachbargemeinde Laubegast jedoch abgelehnt. Erst nach der Eingemeindung beider Orte 1912 bzw. 1921 konnte schließlich eine einheitliche Benennung umgesetzt werden. Diese erfolgte auf Beschluss des Dresdner Stadtrates am 19. Februar 1926. Neben Wohnhäusern befanden sich an der Donathstraße bereits vor dem Ersten Weltkrieg auch einige gewerbliche Unternehmen. So hatte im Haus Seidnitzer Straße 1 die Firma Sachsonia ihren Sitz. Gründer des metallverarbeitenden Betriebs war Reinhard Mörbitz, der die 1877 von seinem Vater an der Österreicher Straße gegründete Firma übernommen und erweitert hatte. Auf dem Nachbargrundstück (Nr. 3) gab es ab 1908 die Werkstatt von Max Baldeweg zur Herstellung von Kamerateilen, aus der später die Balda-Kamerawerke mit Sitz auf der Wilischstraße hervorgingen.

Altester Abschnitt ist das Teilstück zwischen Bärensteiner und Altenberger Straße, welches schon um 1900 vorhanden war. In Striesen wurde die Straße später abschnittsweise bis zur Haenel-Clauß-Straße verlängert, ist jedoch bis heute im Bereich Schlüter- und Bergmannstraße durch eine Kleingartenanlage unterbrochen. Am Striesener Friedhof ist die Kipsdorfer Straße lediglich ein schmaler Fußweg. Mit der Eingemeindung von Gruna 1901 und Seidnitz 1902 wurde sie bis zur Tolkewitzer Flurgrenze verlängert. Der östlich der Berggießhübler Straße gelegene Straßenabschnitt auf Tolkewitzer Gemarkung wurde ab 1903 als Bismarckstraße bezeichnet. Das Gelände gehörte zuvor zu den ausgedehnten Flächen der Baumschule Paul Hauber. Hauber hatte am 26. April 1901 ein Gesuch an den Tolkewitzer Gemeinderat gestellt, die "bauplanmäßige Straße W vom Kreuzungspunkte der Waldstr. (= Schlömilchstraße) bis zum Kreuzungspunkte der Seidnitzerstr. (= Marienberger Straße)" auszubauen.

Um Verwechslungen mit gleichnamigen Straßen in anderen Stadtteilen zu vermeiden, wechselte die Namensgebung nach der Eingemeindung von Tolkewitz 1912 in Zeunerstraße. Mit dieser sollte der als Professor für Mechanik und Maschinenlehre am Polytechnikum tätige Techniker Gustav Anton Zeuner (1828-1907) geehrt werden. Da es jedoch bereits im neuen “Hochschulviertel” in der Südvorstadt eine Zeunerstraße gab, entschloss man sich am 31. Dezember 1928 zu einer erneuten Umbenennung in Kipsdorfer Straße. Cigaretten- Fabrik Osmanié, Krieger & Co. (Nr. 87): Das Gebäude war einst Sitz der Zigarettenfabrik Krieger & Co., die sich zur besseren Vermarktung ihrer Produkte den Zusatz "Osmanie" gab, wohl in Anspielung auf das Osmanische Reich. Im Hintergebäude befand sich um 1930 eine Kartonnagenfabrik. Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs stellte die Firma ihren Betrieb ein. Das Gebäude wurde in den Jahren 1997/1998 einer umfangreichen Sanierung unterzogen und ist heute ein Wohnhaus.

Bild: Briefkopf der Cigarettenfabrik Osmanié

Die Firma existierte bis 1945 als Familienunternehmen, wurde dann jedoch verstaatlicht und ist 1949 als "Dresdner Gartenwerkzeugfabrik" verzeichnet. Später gehörte sie als Betriebsteil zum VVB Technische Eisenwaren (TEWA) mit Sitz in Chemnitz. Ein Nachfolgebetrieb existiert bis heute in Geilenkirchen. Der Kipsdorfer Weg entstand zur Erschließung einer kleinen Wohnsiedlung an der Kipsdorfer Straße. An Anlehnung an diese erhielt er auf Beschluss des Dresdner Stadtrates am 24. Juli 1975 seinen Namen. Die 1929 im Zusammenhang mit dem Bau einer genossenschaftlichen Wohnsiedlung angelegte Knappestraße verdankt ihren Namen Carl Joseph Knappe (1847-1922). Knappe war ein Förderer des gewerblichen Genossenschaftswesens und gilt als Vorreiter der modernen Wohnungsgenossenschaften. Die amtliche Namensgebung erfolgte am 11. April 1929. Hutfabrik (Nr. 41): Das Unternehmen entstand 1938, als Wilhelm Wethekam das Gebäude einer früheren Christbaum-Schmuckfabrik erwarb, um hier eine Uniformmützenfabrik einzurichten. Nach dem Zweiten Weltkrieg widmete sich der Betrieb der Fertigung ziviler Kopfbedeckungen und wurde 1949 in den VEB Vereinigte Dresdner Hutfabriken eingeliedert, welcher bis 1990 mehrere Betriebsteile in der Dresdner Umgebung besaß. Hauptsächlich wurden hier Damenhüte für den Export ins

westliche Ausland hergestellt. 1990 ging das Unternehmen in Insolvenz und musste schließen. 2009 wurden die Bauten der früheren Hutfabrik zu modernen Loftwohnungen umgebaut (Bild rechts).

Ebenso wie ihre Nebenstraßen wurde auch die Nagelstraße während der Erschließung der Flächen östlich der Marienberger Straße kurz vor dem Ersten Weltkrieg angelegt. Ursprünglich wurde sie als Südstraße, später als Fabrikstraße bezeichnet. Bei der Umbenennung in den Zwanziger Jahren knüpfte man an eine nach der Eingemeindung von Tolkewitz entstandene Tradition an, neue Straßen nach verdienstvollen Professoren der TH zu benennen. Christian August Nagel (1821-1893) war als Professor für Geodäsie tätig und leitete einige Jahre den Mathematisch-Physikalischen Salon. An sein Wirken als Vermessungstechniker erinnert die “Nagelsche Säule” im Ortskern von Unkersdorf. Zwischen 1927 und 1930 entstand an der Nagelstraße eine in den letzten Jahren sanierte genossenschaftliche Wohnanlage. Weitere Wohnblocks wurden zwischen 1960 und 1963 in Richtung Knappestraße erbaut.

Die Rittershausstraße, eine kleine Nebenstraße der Wehlener Straße in der Nähe des Straßenbahnhofes, erhielt ihren Namen nach dem Elektrotechniker Trajan Rittershaus (1843-1899), der zu den Lehrkräften der Technischen Hochschule gehörte.

Zu den markanten Gebäuden der Salbachstraße gehört neben der 1951 eingeweihten Bethlehemkirche das Tolkewitzer Schulhaus, welches heute von der 44. Grundschule genutzt wird (Foto).

Die Schaufußstraße wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Bebauung dieses Gebietes mit Wohnhäusern angelegt. Hier verläuft die Flurgrenze zwischen den Stadtteilen Neugruna und Tolkewitz. Ursprünglich wurde das Stadtviertel, welches sich einst im Besitz von Seidnitzer Bauern befand, Neuseidnitz genannt. Im Eckhaus zur Wehlener Straße befand sich viele Jahre die Gaststätte “Wehlener Hof”. 1990 wurde in deren Räumen die nach einem Film benannte Szenekneipe “Cholera” eingerichtet, die zu den ersten ihrer Art in Dresden gehörte, mittlerweile jedoch wieder geschlossen hat.

Insgesamt umfasste die Sammlung ca. 60-80.000 Objekte, darunter über 50.000 Insekten, 2000 Vogelpräparate und ca. 400 in Spiritus eingelegte Amphibien. Hinzu kamen zahlreiche Gemälde. Allerdings geriet Schaufuß schon bald in wirtschaftliche Schwierigkeiten, wozu auch die abseitige Lage des Museums beitrug. 1884 übergab er die Sammlung sowie sein Naturaliengeschäft an seinen Sohn Camillo und verzog nach Meißen. Wenig später schloss das Museum seine Pforten und wurde1887 ebenfalls nach Meißen verlegt. Da sich die finanzielle Lage jedoch nicht wesentlich verbesserte, entschloss sich Camillo Schaufuß, die Exponate an die Universitäten von Berlin, Leipzig und Freiberg zu übergeben, wo sie bis heute zum Sammlungsbestand gehören. Das Gebäude des früheren Museum wurde später als Wohnhaus genutzt und nach 1990 saniert. Heute haben hier verschiedene Firmen ihre Büros.

Werkstattgebäude: Unmittelbar neben dem Volksbad entstand 1928 im Stil der Neuen Sachlichkeit ein modernes Werkstattgebäude für den Straßenbahnhof. Im Zuge einer späteren Erweiterung wurden in den 1930er Jahren die beiden Erker zur Schlömilch- und Kipsdorfer Straße ergänzt. 1945 beschädigten Brandbomben das Haus. Der Wiederaufbau begann 1950 und beinhaltete auch die Aufstockung des ursprünglich einstöckigen Gebäudes um einen Saalaufbau. 2016 erfolgte die Sanierung und der Umbau zur Wohnanlage. Die in den Zwanziger Jahren angelegte Schultze-Delitzsch-Straße erinnert an den Politiker Hermann Schultze-Delitzsch (1808-1883). Schulze-Delitzsch war im 19. Jahrhundert im Staatsdienst tätig und gehörte 1848 der Nationalversammlung an. Ein Jahr später rief er in Delitzsch eine Schuhmachergenossenschaft ins Leben und war damit Begründer des deutschen Genossenschaftswesens. Auf seine Initiative entstanden in Sachsen die ersten genossenschaftlichen Zusammenschlüsse von Kleinunternehmen und Handwerksbetrieben. Außerdem gilt er durch die von ihm initiierten Spar- und Konsumvereine als “Vater” der Sparkassen.

Auch die Ende der Zwanziger Jahre zu beiden Seiten der Schulze-Delitzsch-Straße entstandenen Wohnhäuser gehen auf eine nach seinen Grundsätzen tätige gemeinnützige Genossenschaft zurück. In zwei Bauabschnitten errichtete die Wohnungsbau- Genossenschaft für Handwerk, Handel und Gewerbe e.G.m.b.H. zwischen 1927 und 1930 mehrgeschossige Wohnblocks in Anklängen an den Bauhausstil.

Die Ende des 19. Jahrhunderts in Neutolkewitz angelegte Theodorstraße verdankt ihren Namen dem früheren Tolkewitzer Ziegeleibesitzer Theodor Zschimmer, der hier ein Grundstück besaß. Im Haus Nr. 2 befand sich einst die 1901 von Michael Sturm eröffnete Gastwirtschaft “Lindenhof”. Unweit davon besaßen einst die Balda-Kamerawerke ihre Produktionshallen. Die Südseite der Theodorstraße wird von einer um 1930 entstandenen genossenschftlichen Wohnanlage eingenommen.

Die Toeplerstraße wurde um 1900 als östlicher Abschluss der Wohnsiedlung an der Marienberger Straße angelegt. Bis zur Eingemeindung von Tolkewitz hieß diese Straße Albertstraße. Der heutige Name erinnert an den Physiker August Josef Ignaz Toepler (1836-1912), der zwischen 1876 und 1900 an der Technischen Hochschule als Professor für Experimentalphysik lehrte und mit seinen Vorlesungen zum Weltruf dieser Einrichtung beitrug. Sein Grab befindet sich auf dem Tolkewitzer Johannisfriedhof.

Die ursprünglich nach dem benachbarten Ort Dobritzer Straße genannt Straße wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt und nach der Eingemeindung von Tolkewitz in Wilischstraße umbenannt. Ihren Namen verdankt sie dem 476 Meter hohen Berg Wilisch (= Wolfsberg), einem erloschenen Vulkan in der Nähe von Kreischa. 1963 wurde an der Wilischstraße ein kleines Neubaugebiet mit insgesamt ca. 520 Wohnungen angelegt.

Nachdem ein Wiederaufbau des Betriebes durch die Inhaber Max Baldeweg und Direktor Willibald Lauterbach als unmöglich erschien, verließen diese 1946 Dresden und gründeten im westfälischen Bünden ein neues Werk. Der Dresdner Betrieb nahm als VEB die Produktion in eingeschränktem Maß wieder auf, wechselte 1951 seinen Namen in Belca-Werk und ging 1956 im VEB Kamera-Werke Niedersedlitz auf.

|

| [Home] [Nord] [Nordwest] [Neustadt] [Nordost] [West] [Zentrum] [Südwest] [Süd] [Südost] [Ost] [Register] [Kontakt] [Impressum] |

Die Bellingrathstraße, eine kurze Verbindungsstraße zwischen Wehlener und Marienberger Straße, erhielt ihren heutigen Namen erst nach der Eingemeindung von Tolkewitz 1912. Zuvor wurde sie Laubegaster Straße genannt. Ewald Bellingrath (1838-1903) war Begründer der Kettenschiffahrt auf der Oberelbe und wurde 1901 für seine zahlreichen technischen Entwicklungen zum Ehrendoktor der Technischen Hochschule ernannt. 1883 hatte er in Übigau die erste deutsche Schiffbauversuchsanstalt gegründet. Sein Grab befindet sich auf dem nahe gelegenen

Die Bellingrathstraße, eine kurze Verbindungsstraße zwischen Wehlener und Marienberger Straße, erhielt ihren heutigen Namen erst nach der Eingemeindung von Tolkewitz 1912. Zuvor wurde sie Laubegaster Straße genannt. Ewald Bellingrath (1838-1903) war Begründer der Kettenschiffahrt auf der Oberelbe und wurde 1901 für seine zahlreichen technischen Entwicklungen zum Ehrendoktor der Technischen Hochschule ernannt. 1883 hatte er in Übigau die erste deutsche Schiffbauversuchsanstalt gegründet. Sein Grab befindet sich auf dem nahe gelegenen

Die über Tolkewitzer und Striesener Flur führende Straße geht auf einen alten Verbindungsweg zwischen beiden Orten zurück, welcher einst als Schwarzer Weg bezeichnet wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier mehrere Landschaftsgärtnereien an. Im Zuge der Bebauung der Fluren wurde dieser Weg ausgebaut und erhielt 1895 in Striesen den Namen Kipsdorfer Straße. Der kleine Ort im Osterzgebirge ist beliebter Kur- und Erholungsort und Endpunkt der Weißeritztalbahn. Wenig später entstanden die ersten Wohnhäuser. Im Eckhaus zur Altenberger Straße (Nr. 114) gab es ab 1901 das Restaurant Kipsdorfer Hof mit Kegelbahn (Foto links). 1945 wurde das Haus zerstört und später durch ein neues Wohnhaus ersetzt.

Die über Tolkewitzer und Striesener Flur führende Straße geht auf einen alten Verbindungsweg zwischen beiden Orten zurück, welcher einst als Schwarzer Weg bezeichnet wurde. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts siedelten sich hier mehrere Landschaftsgärtnereien an. Im Zuge der Bebauung der Fluren wurde dieser Weg ausgebaut und erhielt 1895 in Striesen den Namen Kipsdorfer Straße. Der kleine Ort im Osterzgebirge ist beliebter Kur- und Erholungsort und Endpunkt der Weißeritztalbahn. Wenig später entstanden die ersten Wohnhäuser. Im Eckhaus zur Altenberger Straße (Nr. 114) gab es ab 1901 das Restaurant Kipsdorfer Hof mit Kegelbahn (Foto links). 1945 wurde das Haus zerstört und später durch ein neues Wohnhaus ersetzt.

S. Kunde & Sohn: Das Familienunternehmen wurde 1748 gegründet und hatte seinen Sitz ursprünglich auf der Pirnaischen Straße 23 in der Innenstadt. Ursprünglich handelte es sich um eine Messerschleiferei, die sich jedoch ab 1867 unter Leitung von Carl Bruno Kunde auf die Herstellung von Garten- und Rebscheren, Hippen, Okuliermessern und Baumsägen spezialisierte. Zudem gehörten tierärztliche und chirurgische Instrumente zum Firmenprofil. Markenzeichen waren zwei aufgeklappte Gärtnermesser, die vor einem Blatt den Buchstaben "K" formen. 1898 verlegte man den Firmensitz zur Kipsdorfer Straße 108. Das durch einen niedrigeren Verbindungsbau mit dem Nachbarhaus Nr. 106 vereinigte Gebäude steht als Baudenkmal unter Schutz.

S. Kunde & Sohn: Das Familienunternehmen wurde 1748 gegründet und hatte seinen Sitz ursprünglich auf der Pirnaischen Straße 23 in der Innenstadt. Ursprünglich handelte es sich um eine Messerschleiferei, die sich jedoch ab 1867 unter Leitung von Carl Bruno Kunde auf die Herstellung von Garten- und Rebscheren, Hippen, Okuliermessern und Baumsägen spezialisierte. Zudem gehörten tierärztliche und chirurgische Instrumente zum Firmenprofil. Markenzeichen waren zwei aufgeklappte Gärtnermesser, die vor einem Blatt den Buchstaben "K" formen. 1898 verlegte man den Firmensitz zur Kipsdorfer Straße 108. Das durch einen niedrigeren Verbindungsbau mit dem Nachbarhaus Nr. 106 vereinigte Gebäude steht als Baudenkmal unter Schutz.

Die Lewickistraße wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg im Zusammenhang mit dem Bau einiger neuer Wohnhäuser östlich der Marienberger Straße angelegt. Ursprünglich Nordstraße genannt, erhielt sie ihren heutigen Namen nach dem Maschinenbau-Professor Leonidas Lewicki (1840-1907), der an der Technischen Hochschule unterrichtete. Sein Sohn Ernst Lewicki (1863-1937) wurde als Mozartforscher bekannt.

Die Lewickistraße wurde in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg im Zusammenhang mit dem Bau einiger neuer Wohnhäuser östlich der Marienberger Straße angelegt. Ursprünglich Nordstraße genannt, erhielt sie ihren heutigen Namen nach dem Maschinenbau-Professor Leonidas Lewicki (1840-1907), der an der Technischen Hochschule unterrichtete. Sein Sohn Ernst Lewicki (1863-1937) wurde als Mozartforscher bekannt.

Noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges entstand an der Lewickistraße 11-21 eine Reihenhausanlage, welche jedoch nicht mehr fertig gestellt werden konnte. 1927-1930 errichtete die Wohnungsbaugenossenschaft für Handwerk, Handel und Gewerbe in Dresden und Umgebung e.G.m.b.H. ein größeres Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern. An die Gründer dieser Genossenschaft, Baurat Martin William Axt und Architekt Otto Reinhardt erinnern bis heute Plastiken an den Hofeingängen an der Ecke Theodorstraße. 1945 wurde die Wohnanlage durch Bomben erheblich beschädigt, konnte jedoch bis 1957 wieder aufgebaut werden.

Noch kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges entstand an der Lewickistraße 11-21 eine Reihenhausanlage, welche jedoch nicht mehr fertig gestellt werden konnte. 1927-1930 errichtete die Wohnungsbaugenossenschaft für Handwerk, Handel und Gewerbe in Dresden und Umgebung e.G.m.b.H. ein größeres Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern. An die Gründer dieser Genossenschaft, Baurat Martin William Axt und Architekt Otto Reinhardt erinnern bis heute Plastiken an den Hofeingängen an der Ecke Theodorstraße. 1945 wurde die Wohnanlage durch Bomben erheblich beschädigt, konnte jedoch bis 1957 wieder aufgebaut werden.

Die Salbachstraße, bis 1912 Schulstraße genannt, verdankt ihren Namen dem Ingenieur und Dresdner Stadtbaurat Bernhard Salbach (1833-1894), der als eine seiner letzten Arbeiten die Entwürfe für das Tolkewitzer

Die Salbachstraße, bis 1912 Schulstraße genannt, verdankt ihren Namen dem Ingenieur und Dresdner Stadtbaurat Bernhard Salbach (1833-1894), der als eine seiner letzten Arbeiten die Entwürfe für das Tolkewitzer

Museum Ludwig Salvator (Nr. 19): Das naturkundliche Museum wurde am 29. Juni 1879 von Ludwig Wilhelm Schaufuß gegründet. Der Insektenforscher hatte sich durch den Verkauf von Tierpräparaten und naturkundlichen Lehrmitteln ein großes Vermögen erarbeitet und dieses in eine umfangreiche Sammlung von Insekten, ausgestopften Vögeln, Amphibien, Skeletten u.a. investiert. Um diese Sammlung auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, ließ sich Schaufuß von 1877-79 durch den Architekten Ernst Giese ein repräsentatives Ausstellungsgebäude im Stil der Florentiner Renaissance errichten. Benannt wurde das Entomologische Museum nach Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich und Prinz der Toskana, der sich ebenfalls intensiv mit naturkundlichen Fragen befasste.

Museum Ludwig Salvator (Nr. 19): Das naturkundliche Museum wurde am 29. Juni 1879 von Ludwig Wilhelm Schaufuß gegründet. Der Insektenforscher hatte sich durch den Verkauf von Tierpräparaten und naturkundlichen Lehrmitteln ein großes Vermögen erarbeitet und dieses in eine umfangreiche Sammlung von Insekten, ausgestopften Vögeln, Amphibien, Skeletten u.a. investiert. Um diese Sammlung auch der Öffentlichkeit präsentieren zu können, ließ sich Schaufuß von 1877-79 durch den Architekten Ernst Giese ein repräsentatives Ausstellungsgebäude im Stil der Florentiner Renaissance errichten. Benannt wurde das Entomologische Museum nach Ludwig Salvator, Erzherzog von Österreich und Prinz der Toskana, der sich ebenfalls intensiv mit naturkundlichen Fragen befasste.

Maygarten: Die Gaststätte “Maygarten” auf der Schaufußstraße 24, besser bekannt als “Linie 6”, gehörte zu den originellsten Dresdner Lokalen und wurde 1977 in einem um 1900 errichteten Wohnhaus eröffnet. Inhaber war viele Jahre der Dresdner Gastronom Karl-Heinz Bellmann, Ehemann der bekannten DDR-Unterhaltungskünstlerin Dorit Gäbler. Neben den häufigen Auftritten von Prominenten unterschiedlichster Berufe trug vor allem die originelle Ausstattung der Gaststätte im Straßenbahn-Stil zur Popularität bei.

Maygarten: Die Gaststätte “Maygarten” auf der Schaufußstraße 24, besser bekannt als “Linie 6”, gehörte zu den originellsten Dresdner Lokalen und wurde 1977 in einem um 1900 errichteten Wohnhaus eröffnet. Inhaber war viele Jahre der Dresdner Gastronom Karl-Heinz Bellmann, Ehemann der bekannten DDR-Unterhaltungskünstlerin Dorit Gäbler. Neben den häufigen Auftritten von Prominenten unterschiedlichster Berufe trug vor allem die originelle Ausstattung der Gaststätte im Straßenbahn-Stil zur Popularität bei.

In den Gasträumen befand sich neben Haltestellenschildern, Sitzbänken und anderem Straßenbahnzubehör auch eine Sammlung von Schaffnermützen aus aller Welt. Im Garten fand ein Straßenbahntriebwagen von 1898 Aufstellung. Der Keller des Hauses war im U-Bahn-Stil als Kellerbar “U 6” gestaltet. Im Januar 2003 schloss die “Linie 6” ihre Pforten. Das Inventar sowie die historische Straßenbahn wurden 2005 verkauft und sind seit Mai 2008 in der Gaststätte “Anno 1900” am Neumarkt in der Dresdner Innenstadt zu sehen. Das Gebäude in Tolkewitz dient heute Wohnzwecken.

In den Gasträumen befand sich neben Haltestellenschildern, Sitzbänken und anderem Straßenbahnzubehör auch eine Sammlung von Schaffnermützen aus aller Welt. Im Garten fand ein Straßenbahntriebwagen von 1898 Aufstellung. Der Keller des Hauses war im U-Bahn-Stil als Kellerbar “U 6” gestaltet. Im Januar 2003 schloss die “Linie 6” ihre Pforten. Das Inventar sowie die historische Straßenbahn wurden 2005 verkauft und sind seit Mai 2008 in der Gaststätte “Anno 1900” am Neumarkt in der Dresdner Innenstadt zu sehen. Das Gebäude in Tolkewitz dient heute Wohnzwecken.

Die ursprünglich wegen ihrer Nähe zum Tännicht Waldstraße genannte Straße erhielt nach der Eingemeindung des Ortes den Namen Schlömilchstraße. Oskar Schlömilch (1823-1901) war als Professor für Höhere Mathematik an der Technischen Hochschule tätig. 1897 gründete der Gastwirt Hermann Bobe auf der Schlömilchstraße sein Restaurant, welches später unter dem Namen “Waldfrieden” zum Besuch einlud. Ab 1919 gab es an der Schlömilch- und Wehlener Straße die Gärtnerei Schleinitz. Heute wird die Straße von den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden des Straßenbahnhofes (Foto) geprägt. Das um 1900 errichtete markante Eckhaus zur Wehlener Straße (Nr. 2) war einst Sitz der Verwaltung und des Einkaufs der DVB und wurde 2016 zum Wohnhaus umgebaut.

Die ursprünglich wegen ihrer Nähe zum Tännicht Waldstraße genannte Straße erhielt nach der Eingemeindung des Ortes den Namen Schlömilchstraße. Oskar Schlömilch (1823-1901) war als Professor für Höhere Mathematik an der Technischen Hochschule tätig. 1897 gründete der Gastwirt Hermann Bobe auf der Schlömilchstraße sein Restaurant, welches später unter dem Namen “Waldfrieden” zum Besuch einlud. Ab 1919 gab es an der Schlömilch- und Wehlener Straße die Gärtnerei Schleinitz. Heute wird die Straße von den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden des Straßenbahnhofes (Foto) geprägt. Das um 1900 errichtete markante Eckhaus zur Wehlener Straße (Nr. 2) war einst Sitz der Verwaltung und des Einkaufs der DVB und wurde 2016 zum Wohnhaus umgebaut.

Volksbad (Nr. 4): Das Gebäude des späteren Volksbades entstand 1901 als Kraftwerk mit Maschinenhalle zur autarken Versorgung des Betriebshofes der Straßenbahn. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Art der Energieversorgung aufgegeben und 1928 im Gebäude ein Reinigungsbad für die Angestellten des Straßenbahnhofs geschaffen. Später durften auch die Anwohner die nun als "Volksbad Tolkewitz" bezeichnete Einrichtung nutzen. Außerdem diente das Haus als Hauptlager für die Straßenbahnwerkstatt. Die Büroräume wurden ab 1980 von der Einkaufsabteilung der Dresdner Verkehrsbetriebe genutzt. Im Keller gab es einen Schießstand der Betriebsgruppe der "Gesellschaft für Sport und Technik". Mit Aufgabe des Straßenbahnhofes zogen 2003 die letzten Nutzer aus. Das leerstehende und zunehmend verfallene Gebäude wurde daraufhin 2016/17 zu Wohnzwecken ausgebaut.

Volksbad (Nr. 4): Das Gebäude des späteren Volksbades entstand 1901 als Kraftwerk mit Maschinenhalle zur autarken Versorgung des Betriebshofes der Straßenbahn. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde diese Art der Energieversorgung aufgegeben und 1928 im Gebäude ein Reinigungsbad für die Angestellten des Straßenbahnhofs geschaffen. Später durften auch die Anwohner die nun als "Volksbad Tolkewitz" bezeichnete Einrichtung nutzen. Außerdem diente das Haus als Hauptlager für die Straßenbahnwerkstatt. Die Büroräume wurden ab 1980 von der Einkaufsabteilung der Dresdner Verkehrsbetriebe genutzt. Im Keller gab es einen Schießstand der Betriebsgruppe der "Gesellschaft für Sport und Technik". Mit Aufgabe des Straßenbahnhofes zogen 2003 die letzten Nutzer aus. Das leerstehende und zunehmend verfallene Gebäude wurde daraufhin 2016/17 zu Wohnzwecken ausgebaut.

In den Zwanziger Jahren entstanden an der Toeplerstraße genossenschaftliche Wohnbauten.

An die Gründer der hier tätigen Wohnungsbaugenossenschaft für Handwerk, Handel und Gewerbe in Dresden und Umgebung e.G.m.b.H. erinnern zwei Plastiken an der Ecke Toepler-/Theodorstraße und am gegenüberliegenden Hofeingang zur Lewickistraße. Kurz nach Vollendung der Bauten entstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Toeplerpark (Volkspark Tolkewitz) mit Sport- und Spielplätzen (Foto). Weitere Flächen werden von Kleingärten und dem angrenzenden

In den Zwanziger Jahren entstanden an der Toeplerstraße genossenschaftliche Wohnbauten.

An die Gründer der hier tätigen Wohnungsbaugenossenschaft für Handwerk, Handel und Gewerbe in Dresden und Umgebung e.G.m.b.H. erinnern zwei Plastiken an der Ecke Toepler-/Theodorstraße und am gegenüberliegenden Hofeingang zur Lewickistraße. Kurz nach Vollendung der Bauten entstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Toeplerpark (Volkspark Tolkewitz) mit Sport- und Spielplätzen (Foto). Weitere Flächen werden von Kleingärten und dem angrenzenden

Balda-Kamerawerk: Bereits 1908 gründete der Mechaniker Max Baldeweg auf der Donathstraße 3 in Laubegast seine Firma zur Herstellung von Zubehörteilen für die Dresdner Kameraindustrie. Noch vor dem Ersten Weltkrieg verlegte er den Sitz zur Wilischstraße 1, wo der Betrieb unter dem Warenzeichen “Balda” zunächst Kameraverschlüsse, Selbstauslöser und Messgeräte, ab 1925 auch komplette Kameras produzierte. Mit Modellen wie der “Balda-Boxkamera”, der “Baldina” und der

“Super-Baldina” entwickelte sich das Unternehmen zu einem der bekanntesten Dresdner Kamerahersteller und beschäftigte 1938 ca. 570 Mitarbeiter. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Höhenmesser und Variometer für die deutsche Luftwaffe hergestellt, bevor die Bomben den Betrieb 1945 weitgehend zerstörten.

Balda-Kamerawerk: Bereits 1908 gründete der Mechaniker Max Baldeweg auf der Donathstraße 3 in Laubegast seine Firma zur Herstellung von Zubehörteilen für die Dresdner Kameraindustrie. Noch vor dem Ersten Weltkrieg verlegte er den Sitz zur Wilischstraße 1, wo der Betrieb unter dem Warenzeichen “Balda” zunächst Kameraverschlüsse, Selbstauslöser und Messgeräte, ab 1925 auch komplette Kameras produzierte. Mit Modellen wie der “Balda-Boxkamera”, der “Baldina” und der

“Super-Baldina” entwickelte sich das Unternehmen zu einem der bekanntesten Dresdner Kamerahersteller und beschäftigte 1938 ca. 570 Mitarbeiter. Während des Zweiten Weltkrieges wurden hier Höhenmesser und Variometer für die deutsche Luftwaffe hergestellt, bevor die Bomben den Betrieb 1945 weitgehend zerstörten.